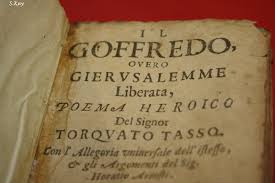

IL TASSO

Tutti dovremmo andare almeno una volta nella vita a Gerusalemme. Anche se non è la Mecca e anche se non canteremo che Gerusalemme la prendiamo per Dio.

SPOILER

Il Tasso. Che figo il Tasso.

Innanzitutto chiariamo una cosa: Gerusalemme la prendono, la conquistano.

In altre parole: il titolo è del tutto onesto: Gerusalemme viene veramente liberata.

Forse vi sembrerà una cosa ovvia e inutile da dire ma, se ci pensate bene, non lo è. Il libro è lungo 1294 pagine nella presente edizione (BUR Classici, a cura di Franco Tomasi, formato tascabile). Sono venti canti, per un totale di circa 1900 stanze, ovvero qualcosa come 15'000 o 16'000 endecasillabi. E in questo mentre ne succedono di tutti i colori. Alterne vicende, sorti mutevoli. Non appare così scontato, scorrendo le avventure narrate, che Gerusalemme venga liberata.

Orbene, e il Tasso cosa fa? Al secondo verso (sì, sto proprio dicendo al secondo verso, al secondo di oltre 15'000 endecasillabi) ci dice già come va a finire l'intero poema.

E' un grande, cos'altro dire?

Canto l'arme pietose e'l capitano che'l gran sepolcro liberò di Cristo.

Ecco, così comincia la Gerusalemme Liberata, con uno dei più incredibili "spoiler" della letteratura italiana, se non mondiale: al secondo endecasillabo ci viene candidamente rivelato che il capitano liberò il sepolcro.

E quindi tu, caro lettore, non farti illusioni. Non riporre troppa fiducia in Argante, Clorinda o Solimano. Ce la metteranno tutta, ma sai già che non ce la faranno. Lo sai dalla seconda riga del libro. Quindi, se vai al Punto SNAI e hai qualche spicciolo da puntare, puntali su Rinaldo e Goffredo, ma non sui Saraceni o sui loro alleati.

E a questo punto qualcuno azzarderà anche la domanda: ma perché dovrei leggere un libro di 1294 pagine, quando alla seconda riga saprei già come andrebbe a finire? Anzi, se hai studiato per bene la storia delle crociate, non ti servirebbe nemmeno leggere le prime due righe per sapere che i Cristiani, con la prima Crociata, conquistano Gerusalemme. E quindi ancora: perché mai avventurarsi nella lettura delle rimanenti 1293 pagine?

LA LINGUA

La domanda, da un punto di vista logico, è del tutto pertinente. Anzi, oso addirittura aggiungere: non solo sai già il finale alla seconda riga, ma sai anche che ti toccherà leggere altre circa 15 o 16'000 righe scritte in una lingua che, pur essendo definita "Italiano" esattamente come quella che appare tra le pagine della Gazzetta dello Sport o del Corriere della Sera tutti i santi giorni, permettetemi di dire, le è invero un tantino diversa. Ecco, se poi sia pertinente definire "santi" i giorni del XXI secolo scanditi dalle pagine di quotidiani ormai diventati on-line, per di più in una conversazione incentrata sui Crociati, questo forse è un dubbio legittimo.

La Gerusalemme Liberata, da un punto di vista dell'immediatezza della lettura, è lenta. E' una lettura molto lenta, intendo dire. Ma prestate bene attenzione: è altrettanto deliziosa. Era da anni, se non da decenni, che i miei occhi e le mie orecchie non leggevano parole e frasi così squisitamente deliziose.

Molto egli oprò co'l senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto.

Avete appena letto il terzo e il quarto verso, le cui parole si riferiscono al "capitano" citato nel primo, ovvero a Goffredo di Buglione. Ma queste parole potrebbero riferirsi a te, attonito lettore. A te, che dovrai molto oprare col senno (per comprendere il significato) e con la mano (per girare tutte le 1294 pagine) e dovrai pure molto soffrire nel glorioso acquisto: non tanto per il costo del volume, quanto per il tempo e la concentrazione necessari per la conquista delle ultime pagine. Ma ne verrai ricompensato, fino all'ultimo neurone attivato e all'ultima pagina sfogliata.

Chiasmi ovunque, similitudini e iperboli, insieme con tante altre figure retoriche di cui forse non conosco nemmeno il nome. Chiasmi che non avrei potuto concepire nemmeno nei miei più gravi accessi di simmetrite acuta da matematico mancato o da ingegnere represso e similitudini al cui confronto, mi si consenta, forse anche il caro Manzoni si deve essere sentito in lieve imbarazzo durante la descrizione dei vasi di coccio del curato più famoso del nord Italia.

O Musa, tu, che di caduchi allori non circondi la fronte in Elicona ma su nel cielo infra i beati cori hai di stelle immortali aurea corona, tu spira al petto mio celesti ardori, tu rischiara il mio canto, e tu perdona s'intesso fregi al ver, s'adorno in parte d'altri diletti, che de' tuoi, le carte.

Vedete, con questa citazione siamo già arrivati al termine della seconda stanza la quale, come tradizione vuole, contiene l'invocazione alla Musa. No, non si tratta di Sofia Loren e nemmeno di Madonna Ciccone, ma di una di quelle più vere e più serie che siano mai esistite sulla faccia della terra e sulle facciate dei poemi, chiunque essa sia effettivamente stata nella mente dell'autore. Ma a parte la Musa, provate a leggere a voce alta queste poche righe e ascoltate quel che provate. Personalmente, una musicalità così fluida e così permeante non la ricordo in alcun altro libro. Su nel cielo infra i beati cori hai di stelle immortali aurea corona è un orgasmo uditivo, oltre che un inconsapevole e raffinato scioglilingua, anzi scioglipalato. Non saprei definirlo altrimenti.

LA MIA STORIA

"Il Piccolo Principe" è un libro che mi piace molto. Appartengo cioè a quella metà di mondo che ama questo libro.

Era l'agosto 2016 ed ero a un matrimonio, in qualità di invitato. Come ben si sa, gli invitati ai matrimoni non hanno altro da fare che far da spettatori agli sposi e ingannare il tempo chiacchierando del più o del meno. Fu così che tra un prelibato antipasto ed un primo piatto ricercato (perdonate lo scarno chiasmo, ma da quando ho terminato il Tasso non riesco a farne a meno), mi ritrovai non in una selva oscura, altrimenti avrei probabilmente letto l'Alighieri, ma più semplicemente in un gazebo popolato da invitati tra cui un giovane laureando in letteratura o lettere; insomma, qualcosa che ha a che fare con i libri. In qualche modo la conversazione finì sul "Piccolo Principe" e questo giovane laureando disse laconicamente che "Il Piccolo Principe" fa schifo, non è paragonabile neppure lontanamente ai "libri veri". Un po' deluso in cuor mio, ma con l'umiltà di chi ha studiato solamente teoremi e formule pseudo-matematiche, gli chiesi quindi di citarmi qualche esempio di questi grandi capolavori della letteratura. L'esempio che mi citò fu l'Orlando Furioso. L'Ariosto, per capirci. Vuoi mettere la lingua dell'Ariosto con quella del Saint-Exupery? Ovviamente non è una questione di Italiano contro Francese, ma di bellezza e ricchezza a prescindere dalle Alpi, di qua o di là che ve ne troviate.

Terminati gli antipasti e le foto rituali, i primi e i sorrisi stampati, i secondi e i brindisi innalzati, i dolci ed i confetti profusi, ebbi modo di ripensare a quel suo paragone. E a poco a poco, digerite le ricche portate, le oziose chiacchiere, gli applausi convinti e i chicchi di riso crudo, la voglia di leggere uno di questi "libri veri" cominciò a riempire la mia mente, così come le pietanze avevano fatto con lo stomaco.

Arrivò quindi il Settembre 2016, quando mi ritrovai nemmeno allora in una selva oscura, ma alla luce dei neon della libreria Mondadori di Via Sant'Anastasia a Verona, a frugare nello scaffale dei poemi classici. L'Ariosto però mi sembrava troppo lungo. Detto onestamente, non avrei scommesso una lira sul fatto che avrei finito uno qualsiasi di quei libri (Ariosto, Tasso, Boiardo, Alighieri, tanto per citare i primi che mi vengono in mente): perché me li ricordavo ancora quando ne avevo letto alcuni passaggi a scuola, sia alle medie che al liceo, e ricordavo bene quanto impegnativi fossero stati. Erano l'esatto contrario dei libri che mi ero ormai da anni abituato a leggere. Del resto, la società occidentale moderna non favorisce la lettura del Tasso o dell'Alighieri, ma piuttosto quella dei titoli della Gazzetta dello Sport o dei post di Facebook, preferibilmente non lunghi più di cinque righe (che, diciamocelo chiaramente, sarebbero comunque state più che sufficienti al Tasso per spoilerarvi l'esito di tutta la prima Crociata e di buona parte di quelle successive, alla faccia dei bigini e dei Bignamini). E quindi, sembrandomi troppo lungo l'Ariosto, decisi di ripiegare sul Tasso. Lui sì che era corto!

Non mi diedi l'obiettivo di leggerlo tutto, perché lo ritenevo impegno troppo arduo per il me di quei tempi. Mi riproposi, più realisticamente, di finire almeno il primo canto.

Insomma, adesso ve la faccio breve: dopo pochi giorni cominciai ad innamorarmi del libro. La lettura era veramente lenta ed ostica, ma il piacere era sorprendentemente ampio. Come è naturale che fosse, come l'appetito dicono che venga mangiando (personalmente non ci credo, ma il luogo comune si presta bene al paragone), così la voglia di proseguire venne leggendo. Al termine del primo canto mi riproposi di finire almeno anche il secondo, e così via. A un certo punto, credo già a partire dal quarto o dal quinto, non ebbi più dubbi: volevo finirlo.

LA SUA STORIA

Raccontare un libro potrebbe significare raccontarne la trama. Ne è quantomeno l'accezione più diffusa.

Di cosa parla la Gerusalemme Liberata? Credetemi, una parte di me sarebbe tentata di lanciarsi in una sorta di parafrasi di tutte quelle 1294 pagine. Perché sarebbe la maniera più sicura di dare evidenza e risalto a tutte le immagini, a tutte le storie e sottostorie e a tutti i personaggi che mi hanno fatto compagnia in questi mesi. Nove mesi ci ho messo a leggerlo, con una pausa invernale di almeno due o tre mesi. Non per il maltempo, ma per un trasloco. E non ricordo un singolo passaggio scivolato silenziosamente nell'indifferenza della lettura: anche nelle ottave più noiose da un punto di vista della trama, vuoi la lingua sublime, vuoi un dettaglio caratteriale, vuoi un particolare descrittivo, erano sufficienti a proseguire felici e soddisfatti verso le mura di Gerusalemme.

La Gerusalemme Liberata parla effettivamente della Prima Crociata, in particolare della sua ultima fase.

Già 'l sesto anno volgea ch'in oriente passò il campo cristiano a l'alta impresa.

Si comincia dal sesto anno, come ci ricorda il Tasso già nella sesta stanza. Dio (abituatevi alla presenza dell'Altissimo e Purissimo se decidete di leggere il poema) vede l'esercito cristiano esitare, quasi adagiarsi sugli allori dei primi trionfi colti durante la marcia di avvicinamento alla Città Santa e, timoroso che Gerusalemme rimanga alla mercé dei musulmani ancora a lungo, invia l'Arcangelo Gabriele a spronare Goffredo affinché a sua volta sproni i compagni a riprendere la marcia verso Gerusalemme e, nel contempo, prenda il comando della spedizione.

E da qui la marcia effettivamente riparte. All'inizio del terzo canto, in una delle narrazioni più entusiasmanti che mi sia stato dato leggere, finalmente l'esercito cristiano scorge la Città Santa.

Ali ha ciascuno al core ed ali al piede, né del suo ratto andar però s'accorge; ma quando il sol gli aridi campi fiede con raggi assai ferventi e in alto sorge, ecco apparir Gierusalem si vede, ecco additar Gierusalem si scorge, ecco da mille voci unitamente Gierusalemme salutar si sente.

Personalmente, trovo che questa ottava descriva le sensazioni e le emozioni dei Crociati meglio di qualsiasi pellicola di un film, mirabolanti effetti speciali ed enfatica colonna sonora d'occasione compresi.

Iniziano le battaglie e le magie. C'è magia nel poema. Ci sono Dio e il Diavolo che, per tramite dei loro rispettivi messaggeri e scugnizzi, intervengono più volte per indirizzare le sorti dello scontro a favore dei propri protetti. Inutile dire chi sia il più forte dei due, basti ricordare che il Tasso scrisse l'opera in piena Controriforma. Ebbene no, cari diavoletti: non avete scampo, almeno tra le pagine della Liberata.

Ma la conquista di Gerusalemme non è affatto semplice. Molti episodi si intrecciano e contribuiscono a rendere alterne le fortune. Arriva Armida, l'affascinante maga, che distoglie l'attenzione di molti valorosi soldati cristiani dalla battaglia, per convogliarla verso le proprie bellezze; arrivano poi Clorinda, Argante e Solimano che, indomiti, difendono le mura della città dagli assalti cristiani con iperboliche gesta.

Allo stesso tempo, i più forti soldati cristiani sono alle prese con le proprie debolezze: Rinaldo viene scacciato dal campo a causa del suo carattere irascibile e irrispettoso e finisce ad amoreggiare in un isolotto in mezzo all'oceano con Armida mentre Tancredi uccide inconsapevolmente la donna di cui è perdutamente innamorato, e si perde.

Attraverso queste vicende e mille altre che ho volutamente e necessariamente omesso, riguardanti non solo i personaggi principali ma anche tanti e tanti personaggi cosiddetti minori, ma che altro non fanno che arricchire la sontuosa orchestra che dapprima accompagna la marcia di avvicinamento dell'esercito, successivamente enfatizza l'assedio e infine si attesta trionfale tra i vicoli della città, prende forma questo poema corale e, passo dopo passo, goccia di sangue dopo goccia di sangue, nell'ultima ottava viene issato il vessillo cristiano sulla cima delle mura, del Tempio, della Rocca e della Torre di David, ovvero sui principali simboli della città, campanili, minareti ed antenne paraboliche comprese. La conclusione è tanto preparata, agognata, anticipata, svelata, rivelata e centellinata in modo lento per tutti i venti canti, quanto poi rapida e secca nelle ultime ottave. Non c'è un epilogo malinconico e struggente, il Tasso non indugia in momenti di rilassamento conclusivi, non ci concede di crogiolarci in un finale in dolce discesa. No, fino alla fine sangue fino alle caviglie, fino alla fine strenui soldati saraceni a dar l'illusione che forse no, forse al secondo verso Torquato in realtà si era sbagliato e i cristiani non ce la faranno; fino alla fine armature distrutte, capi mozzati, sogni decapitati da spade e lance, o innalzati sino al Cielo dai voti e dalla fede dei Crociati.

Ma Goffredo, alla milleduecentonovantaquattresima pagina, vince.

Preso è repente e pien di strage il vallo, corre di tenda in tenda il sangue in rivi, e vi macchia le prede e vi corrompe gli ornamenti barbarici e le pompe. Così vince Goffredo...

I PERSONAGGI

Ho sentito dire da più fonti, anche competenti, che la Gerusalemme Liberata si contraddistingue, tra i poemi del genere in generale e rispetto allo stesso Orlando Furioso, suo stretto parente non fosse altro che per la vicinanza spazio-temporale e per le numerose citazioni che la prima deve al secondo in particolare, per l'approfondita introspezione psicologica.

E' vero. Ecco, nella mia serena incompetenza critica, non mi sento di porre l'approfondimento della Liberata allo stesso livello, per dire, di un "Guerra e Pace" o di un "Delitto e Castigo". I Russi lasciamoli ad un'altra epoca e ad altre campagne. Ma di una Agatha Christie, e ovviamente sto pensando all'Agatha di "Poirot e la salma" o di "Dieci piccoli indiani", sì.

I personaggi del Tasso hanno, ognuno, una propria e ben definita connotazione, una specie di etichetta che li accompagna attraverso le ottave e i canti. Secondo una certa critica ermeneutica, sembra che il poeta non abbia fatto altro che proiettare nei propri personaggi gli intrecci tortuosi e impetuosi del proprio animo. Non sono un ermeneuta, ma neppure credo che serva una laurea in ermeneutica per comprendere e condividere questa interpretazione.

Vi risparmio, e mi risparmio, l'onere di un elenco di personaggi e sottopersonaggi che risulterebbe noioso e, soprattutto, inadeguato. Voglio però limitarmi a citare alcuni profili che, almeno personalmente, hanno lasciato un segno più profondo. Vogliamo parlare, ad esempio, di Clorinda e di Tancredi?

Perché, dovete sapere, sono sempre rimasto affascinato in misura maggiore dalle tragedie e dai loro portavoce. Posso avere ammirato l'invincibile perfezione di Goffredo e la potenza inarrestabile di Rinaldo ed essere arrivato a rispettare e dispiacermi per la sorte del brutale Argante. Le fugaci vicende di Olindo e Sofronia, al pari di quelle di Gildippe ed Odoardo, hanno fatto vibrare la loro corda più acuta tra le mille di ogni altro orchestrale. Armida, segretamente desiderata non solo da ogni soldato cristiano, ma probabilmente anche da ogni lettore maschile del poema, ha pure lasciato un sensuale sussulto tra i tumulti feroci delle tenzoni. Erminia, la terza delle figure femminili principali - non a caso tutte figure dei barbari, dei nemici, delle forze del Demonio, e in questo una leggera ramanzina al Tasso non va risparmiata, anzi - racchiude nei propri sentimenti e nelle proprie vicende gran parte anche dei nostri: chi non ha mai sospirato, osservando dalla Rocca di Gerusalemme il proprio amato combattere all'ultimo sangue contro il più feroce dei Saraceni? Chi non ha mai rubato l'armatura all'amica Clorinda per poter uscire nottetempo di nascosto dalle mura cittadine e curare le ferite dell'amato? Chi non ha mai sognato di abbandonare un lavoro alla scrivania di un computer, quattro bollette da pagare ogni mese e quattro minuti di pubblicità ogni mezz'ora per godere la vita naturale di cui tutti potremmo ancora serbare qualche traccia, tra le mammelle da mungere delle caprette da pascolare dei pastori da accompagnare per le selve tra le radure nei meandri dei rivi e dei torrenti del vicino Medioriente? E infine chi, lasciata ogni speranza - non dimentichiamo che il Tasso è debitore non solo all'Ariosto, ma anche all'Alighieri, come poi al Marone o al Petrarca - non ha mai incontrato in una selva oscura lo stesso Tancredi pochi giorni prima osservato dalla Rocca di Gerusalemme, ferito a morte e lacerato ancor più dalle ferite non subite, ma inferte alla donna amata e uccisa? E ancora, come potrei non tacere di Solimano? Solimano il quale, dopo avere ucciso da solo quasi metà esercito cristiano - abbiamo già ricordato che tra le tante figure retoriche pennellate dal Tasso l'iperbole occupa, come tradizione cavalleresca reclama, un ruolo di primo rilievo - dopo avere dato inoltre dimostrazione di onore e spirito di sacrificio degno dei migliori eroi crociati, capisce chiaramente di avere esaurito il proprio compito; capisce che il nuovo lupo più forte sta per sbranare il vecchio lupo più forte, nella giungla del libro e degli eserciti cozzanti, e fa quel che ogni uomo saggio ha sempre fatto: accetta la propria sorte. Pazienza se la propria sorte, nella fattispecie, sia la spada di Rinaldo a sventrare la propria carne. Non alza un dito contro la propria sorte Solimano, non alza un lamento né al Denaro, né all'Amore, né al Cielo, né all'Inferno.

Poco ripugna quel; pur mentre more, già non oblia la generosa usanza: non fugge i colpi e gemito non spande, né atto fa se non altero e grande.

E se già la metà dei personaggi sopra accennati, da sola, sarebbe stata sufficiente a rendere indimenticabile il poema, adesso parliamo davvero, però, di Clorinda e Tancredi.

Tancredi è uno dei più valorosi soldati cristiani, Clorinda una dei più valorosi soldati saraceni.

Era la notte, e non prendean ristoro co'l sonno ancor le faticose genti.

Un giorno Tancredi vede Clorinda, mentre quest'ultima si disseta a una fonte, e se ne innamora. Così, semplicemente, naturalmente, involontariamente.

Segue egli impetuoso, ch'ella si volge e grida: "O tu, che porte, che corri sì?"

Risponde: "E guerra e morte."

In occasione di quel primo incontro, Tancredi ancora non sapeva chi fosse quella donna. Clorinda è ancora solo una donna e Tancredi è solo un uomo che si innamora. Come nei secoli dei secoli e come in qualsiasi libro d'amore.

"Guerra e morte avrai," disse "io non rifiuto darlati, se la cerchi", e ferma attende.

Ma questo non è un romanzo d'amore. Qui accadono le battaglie ed i duelli, fino alla notte in cui Tancredi insegue un soldato pagano che aveva seminato grande scompiglio e morte nel campo cristiano. E lo sfida a duello.

Notte, che nel profondo oscuro seno chiudesti e ne l'oblio fatto sì grande, piacciati ch'io ne 'l tragga e 'n bel sereno a le future età lo spieghi e mande. Viva la fama loro; e tra lor gloria splenda del fosco tuo l'alta memoria.

Il duello è cruento come pochi altri. In precedenza Clorinda e Tancredi avevano incrociato i propri percorsi alcune altre volte nello sviluppo del poema, ma sempre squadrandosi da lontano, sferrandosi soltanto alcuni colpi leggeri e distratti nel mezzo di più ampi combattimenti.

Non schivar, non parar, non ritirarsi voglion costor, né qui destrezza ha parte.

Mai si parlarono, mai si incontrarono come uomo e come donna. E mai così vicini i loro corpi erano stati, e mai più lo saranno, come durante quella notte in cui Clorinda, vestita con un'armatura non sua e, pertanto, non riconoscibile da nessuno, rimase accidentalmente chiusa fuori dalle mura di Gerusalemme e fu inseguita da Tancredi.

Tre volte il cavalier la donna stringe con le robuste braccia, ed altrettante da que' nodi tenaci ella si scinge, nodi di fer nemico e non d'amante.

Nella Gerusalemme Liberata si susseguono duelli all'ultimo sangue, all'ultimo respiro. E questo dovrebbe essere del tutto normale, trattandosi di incontri tra nemici. Anche quella notte, nel canto dodicesimo, si prepara l'ennesimo duello tra un soldato cristiano ed un soldato saraceno.

Vede Tancredi in maggior copia il sangue del suo nemico, e sé non tanto offeso. Ne gode e superbisce. Oh nostra folle mente ch'ogn'aura di fortuna estolle! Misero, di che godi?

Appena prima di descrivere il duello fatale il Tasso, con un'accortezza da maestro, aveva dedicato alcune decine di ottave alla descrizione, fino a quel momento taciuta, dell'infanzia e della storia di Clorinda, rivelandone, tra l'altro, insospettate e perfino a lei stessa sconosciute origini cristiane.

Oh che sanguigna e che spaziosa porta fa l'una e l'altra spada, ovunque giugna, ne l'arme e ne le carni! E se la vita non esce, sdegno tienla al petto unita.

Già all'inizio del poema Tancredi era stato protagonista di un feroce duello contro il forte Argante, e solo il sopraggiungere della notte aveva potuto interrompere la sfida e arrestare il sangue di entrambi i guerrieri, che già stava sgorgando a fiotti. La sfida fu rinviata ad alcuni giorni dopo, per dar modo ai due combattenti di rimettersi dalle lancinanti ferite reciprocamente infertesi.

Ma ecco omai l'ora fatale è giunta che 'l viver di Clorinda al suo fin deve.

Ma quella notte - siamo al canto dodicesimo, strofa sessantaquattresima - era già buio. E nessuno stava assistendo alla scena. Insomma, nessun motivo per sospendere il duello. Solo l'onore e l'orgoglio di due eccezionali soldati, ed alberi ed ombre a far da testimoni.

Spinge egli il ferro nel bel sen di punta che vi s'immerge e 'l sangue avido beve.

La conquista di Gerusalemme è ancora lontana, quasi un migliaio di pagine ancora.

Ella già sente morirsi, e'l pié le manca egro e languente.

Poco lontano, la stessa notte era illuminata dal bagliore dell'incendio che Clorinda ed Argante avevano appena appiccato alle mortifere macchine da guerra cristiane. Fu proprio durante il ritorno all'interno delle mura che Clorinda, inavvertitamente, rimase chiusa fuori dalla città.

"Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona tu ancora, al corpo no, che nulla pave, a l'alma sì."

L'esercito egiziano si stava radunando alcuni chilometri più a sud per accorrere a prestare aiuto ai difensori saraceni di Gerusalemme. Si preannunciava una battaglia campale, tra migliaia di soldati da ambo le parti, e una manciata di eroi.

Tremar sentì la man, mentre la fronte non conosciuta ancor sciolse e scoprio.

Rinaldo si trovava sull'isola della Felicità, ad amoreggiare con Armida, a migliaia di chilometri di distanza.

La vide, la conobbe, e restò senza e voce e moto. Ahi vista! Ahi conoscenza! Non morì già, ché sue virtuti accolse tutte in quel punto e in guardia al cuor le mise.

Nella foresta incantata di Sharon, nessun guerriero cristiano riusciva più, ormai da giorni, a penetrare senza ritrovarsi pervaso di terrore, dandosi poi ad una precipitosa fuga.

D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a'gigli sarian miste viole, e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso sembra per la pietate il cielo e'l sole.

Qualunque guerriero che provasse a penetrare nella foresta di Sharon, si ritrovava a faccia a faccia con la propria paura più profonda, con la propria paura più invincibile. Si trattava di un incantesimo messo in atto dal perfido mago Ismeno: la foresta di Sharon era il luogo in cui i cristiani andavano ad abbattere alberi per costruire le proprie tremende macchine da guerra. Con questo incantesimo, il mago aveva impedito ai Cristiani di procurarsi la legna, bloccando l'assedio.

E la man nuda e fredda alzando verso il cavaliero in vece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna, e par che dorma.

Anche Tancredi stesso, con Rinaldo il più forte guerriero cristiano, un giorno cavalcherà audace nella foresta di Sharon, come altri avevano tentato prima di lui invano. E non saranno le fiamme, non saranno le nebbie, il gelo e nemmeno i mostri più orribili che già avevano terrorizzato ogni altro Crociato ad arrestarlo. Andrà oltre, dove nessun altro soldato aveva avuto l'ardire di spingersi. Arriverà proprio al centro della foresta, al tronco stregato, origine del sortilegio. Arriverà dove ogni altro soldato non era riuscito ad arrivare. Arriverà con la propria spada contro la corteccia incantata. Pochi colpi sarebbero sufficienti per abbattere l'albero incantato e liberare il campo cristiano dal sortilegio. Pochi colpi che Tancredi non darà mai, appena vista sgorgare dal tronco colpito la propria paura, il proprio fantasma.

Perché ognuno di noi ha un fantasma da cui scappare.

E perché è superfluo dire che dal tronco di Tancredi uscì, ed uscirà per sempre, come un fantasma, come una indimenticabile melodia, la voce del sangue di Clorinda.

EPILOGO

La lettura di ogni libro è soggettiva. Più o meno intensa, più o meno appagante.

Continuerà a piacermi il Piccolo Principe e continuerà a piacermi la Gerusalemme Liberata, così come il gelato alla fragola ed il gelato al cioccolato. Non mi interessa cosa pensano i letterati o gli ermeneuti.

Il Tasso, come detto, non ha indugiato in epiloghi, né voglio farlo io. Invece di un epilogo, vado a mangiarmi un gelato alla nocciola, uno dei miei preferiti.

Ecco da mille voci unitamente Gierusalemme salutar si sente.